進擊的小巨頭——對話菲力克斯·奧伯霍爾澤-吉

導 語

如今的經濟活動是由需求方購買意願決定的,企業僅僅利用規模效應和網絡效應一騎絕塵的時代已經過去。

當用戶消費一種產品所獲得的效應隨著使用該產品的用戶人數遞增時🚢,就存在網絡效應。如果消費者或廠商采用一種技術的收益隨著采用相同技術的人數遞增,這種技術的采用就存在網絡效應🏊🏼♂️。

網絡經濟將主要矛盾從企業規模轉向了用戶規模🧎🏻。網絡效應的核心是連接,其本質是促使用戶產生支付意願🛌🏼、為其提供價值的一種方式。在中國當前的發展階段和市場特征下🎅🏻,守城攻城的大小公司更應該關註哪些方面?

“人造”網絡效應和購買需求

FFR:網絡效應對企業和市場意味著什麽👃🏻?

奧伯霍爾澤-吉: 在一定情況下👰🏼♂️🫵🏽,網絡效應源於技術,是自然形成的👅。比如社交軟件通過人際傳播產生網絡效應🤴🏻。從QQ到微信,隨著網絡效應不斷擴大👯♀️,越來越多的用戶願意付費使用平臺的服務👩🏽🏭。

但更有趣的是,人們能夠人為地讓網絡效應變得重要或者憑空創造網絡效應。比如Uber引入“拼車”模式🙆🏻👨🏽🎨,就讓網絡效應變得更為重要👩🏻🍳。因為在一個常規的搭乘模式中,網絡效應產生的條件是大量的乘客和司機。而在拼車模式下,不僅要從司機端統計是否有乘客想要從A地到B地,還要知道有多少個乘客的行程大致與從A地到B地相近。又比如拼多多的限時拼團分享也讓網絡效應變得更重要👨👨👧👧👃🏼。

所以我認為,更好的商業模式創新要麽是創造深度的網絡效應🧘🏼♀️,要麽就讓網絡效應看起來比實際更重要👩🦲。要說每個人都能創造網絡效應可能有些誇張,但我認為許多行業和企業都可以考慮如何構建網絡效應。

FFR:和過去相比,由於技術進步👢,存在網絡效應的商業環境是否發生了變化?

奧伯霍爾澤-吉🍯:平臺這個概念並不是全新的,但是其適用範圍和構建的難易程度已經今非昔比。傳統的平臺存在已久👊🏼,比如人們可以通過報紙搜索和查看廣告,比如集市讓人們聚集在一處進行買賣。再比如在互聯網出現之前🧍,想要做一個餐館預訂平臺是很難的,因為你不知道哪些人對哪種餐館感興趣🌛。而在現在通過互聯網平臺🥼,你可以很容易地把這些人聚在一起🧄。

FFR:決定企業規模的哪些因素發生了改變🙌🏽?

奧伯霍爾澤-吉🦈:在傳統的工業經濟時代👩🏭,企業規模決定了企業的競爭力。因為規模效應與固定成本密切關聯。在固定成本比較高的行業,只有少數規模巨大的企業能夠生存下來🌱。有多少家製造飛機的企業?非常少。因為一旦有了波音(Boeing)和空客(Airbus),要和這些企業競爭將會非常難。又有多少家生產鋼鐵的企業🧑🏼🎓?也沒有那麽多,因為生產鋼鐵需要很高昂的固定成本👨🏽🦱。只有達到一定規模的企業🤴🏿,才能將成本分擔。

所以🤹,除了那些成本可變的少數行業💃🏻,規模總是很重要的。但是在可變成本比較高的行業競爭性就會相對較高,準入壁壘就會相對較低💃🏿。比如開餐館的可變成本很高,在美國如果你是一名廚師🚴♂️,周一很難找到工作🧶,因為那天人們都不外出就餐👨👩👧👦,餐館也就不會雇很多廚師🤵🏻♀️,可能周末就會雇比較多的廚師。這些成本都是可變的。

過去的大多數情況是規模與成本的性質和結構有關。但如今企業規模是由用戶的購買意願決定的,權力已經從產品或服務的供應方轉移到了需求方🤸🏽♀️,這就產生了一些完全不同類型的企業。

當然,無論如何企業必須去嘗試擴大規模👈。因為只有當企業規模足夠大的時候🐘,網絡效應才能發揮作用🦹🏼🤶。一些新創平臺“賠本賺吆喝”的做法其實也有其背後的邏輯。比如拼多多為了讓用戶進入平臺👭🏻、了解其交易方式而燒錢做補貼;滴滴打車也在很長一段時間裏同時對司機端和乘客端都進行補貼。這些平臺的想法是,用今天的補貼換取明天的利潤——讓更多的用戶進來🫗🙇🏼♀️,將規模做到足夠大👨🏻🚒,保住自己的競爭優勢,用網絡效應創造“一家通吃”或“幾家通吃”的格局🎋。把競爭對手排擠出局後,通過給用戶創造足夠的價值,人們也就願意在平臺上支付更高的價格👩🏿⚖️,理論上是這樣的🎳。

這是很多共享經濟新創企業的一個理念。不過當所有企業都這麽做的時候,我們也不能確定有哪些企業能夠存活下來,這也是目前共享經濟遭遇滑鐵盧的原因之一☘️。

“守城”與“攻城”

FFR:在數字化時代,大企業如何保持市場份額和主導地位🦾♈️?

奧伯霍爾澤-吉🏄🏻♀️𓀄:一家企業一旦做大,並且網絡效應也的確很強大,要保持行業地位就相對容易⬅️。百度的搜索引擎做得不錯,但它還沒達到驚艷出彩、讓用戶贊嘆的地步。像百度這樣的產品和企業能占據主導地位👩❤️👩,是因為它們已經具有了巨大的網絡效應。

然而,當我們回顧過去十年的市場數據可以發現👩👧👦🫵🏿,行業中三分之一的領頭企業已經失去了競爭優勢👲🏼🚴🏽♀️。換句話說,假設企業的利潤比競爭對手高出10%,那麽在這十年的時間裏,利潤優勢就會下降到原先的50%左右👩🏿⚕️。所以不論是大企業還是小企業,都需要不斷努力保持今天的高利潤率,才能讓自己不在未來的競爭中出局。就市場整體格局來看,美國已經是在高速運轉了🤏🏼,而中國的上升空間更大🏃🏻➡️🍌、上升速度也比美國更快一些。

FFR:對於新進入市場的企業🗽,網絡效應是否是它們最應該關註的🥒?

奧伯霍爾澤-吉💁♀️:市場的新進入者不應把落腳點放在網絡效應🧑🏻🦼,而應該從用戶的支付意願以及商業模型的成本和效率出發製定戰略🏪。紐約的Via在與Uber🤲、Lyft等同類公司的競爭中嶄露頭角。Via的過人之處是車輛可以即刻到指定的地址接送客戶🙌,甚至可以精準定位到某個街角,並且拼車的使用率很高👱🏿♂️,不會出現單人行程的情況。

如此一來,美國的打車市場出現了分化🥻, 願意付高價的用戶選擇Uber和Lyft,而有成本意識的用戶則選擇Via🦹🏼。從這個例子可見🪛,在企業有新的想法時🧑🏼🚀,不管是帶動支付的意願還是商品交易的意願👰♂️,只要能吸引足夠多的用戶嘗試,就能創造下一個真正的優勢🎅🏿,形成持續的商業發展模式。

歸根到底,網絡效應只是促使用戶產生支付意願的一種方式。對於小公司而言關鍵是能否挖掘其他的方法來提高用戶支付的意願🥿。因為起初企業規模很小,不太能形成網絡效應,就必須想其他辦法擴大規模,吸引客戶。

另一個著名的案例是美國的一家名為Etsy的網絡商店平臺🏄🏽♂️,以手工藝成品買賣為主要特色,包括家具、食品等🏂🏿,曾被《紐約時報》拿來和eBay、Amazon比較。Etsy獨特的吸引力是可以讓消費者了解到商品的製作者是誰🧖🏿♀️,而這種個人情感能提升支付的意願。雖然Amazon的規模已經如此之大,主導並近乎壟斷了這個市場🧑🏻💼,但是Etsy進入了🧀,並且非常成功。Amazon也曾試圖復製Esty的商業模式🪙,但並沒有真正奏效,因為Etsy正在做的這些事非常特殊7️⃣,所以不太容易復製🕺🏿。

“連橫合縱”建生態

FFR:中國企業的業務發展模式與西方企業有何不同👐🏽?

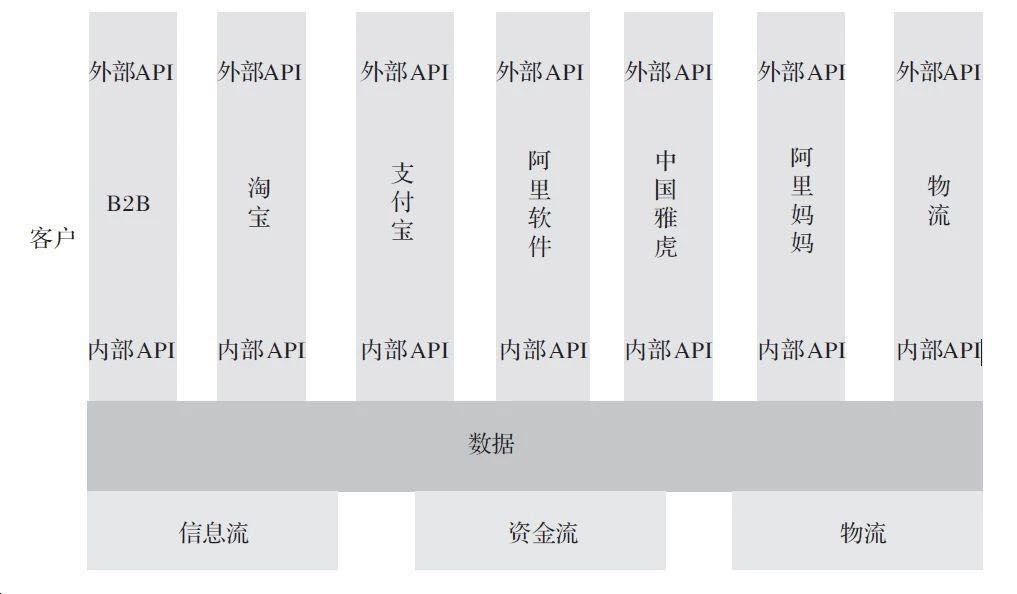

奧伯霍爾澤-吉:對於那些有長遠戰略的中國企業來說,需要做很多市場布局。比如阿裏巴巴為了讓規模效應發揮作用👩🏽🍼,需要自己重新建立很多還沒有的服務🟧✹。比如電子商務缺乏便捷的金融交易模式🥥,支付寶就建立起來;商品運輸需要物流🕵🏽♂️,大量的物流服務合作就建立起來👨🏽🎓。而在西方市場,因為高效的金融交易已經存在。比如美國的Visa和Master已經很成熟🤵🏿♂️,金融交易很完善,Amazon就不再需要建立支付體系。

在某種程度上由於經濟的很多部分是低效的或空缺的🏦🥢,這些中國企業的任務要復雜得多👧🏻。也正因為這樣,相比Amazon只是覆蓋了倉儲和雲服務🤛🏿,阿裏巴巴的業務範圍要大得多。

但如果中國企業沒有進行上下遊的垂直整合,那麽其他競爭者就能比較容易地進入市場,並將既有生態系統中的資源為自己所用。比如,已經有一個由50多家物流公司組成的物流生態系統,後期加入市場競爭的公司就不需要再費力重塑。而西方成熟企業往往會對市場進行更深層的垂直整合🧝🏻,比如Amazon的競爭對手就不能再復製或占用其郵局物流的資源。

阿裏巴巴生態圈

FFR:中國企業建立的不少第三方業務生態效率更高,比如支付系統和物流服務🤹🏿。您如何評價🤾?

奧伯霍爾澤-吉:有時候🛀🏽,在某方面的落後其實是一種優勢,因為直接跳過某一發展階段也是可以的。以日本的傳真機為例🃏🙂:傳真機的使用習慣在日本根深蒂固,幾乎每個家庭有一臺,所有餐館也都接受傳真。因此,時至今日🛍️,他們仍然在使用低效的傳真機。但是因為傳真機的網絡效應,繼續使用它還是很有吸引力📷🏂。

中國現在的支付系統已經遠遠領先於美國,不是因為中國能更快地擺脫原有的支付系統,而是原有的支付系統在一開始就不曾在中國完善地建立起來😦。非洲有也有很多這樣的例子🚴🏽♀️。非洲從臺式電腦的發展階段直接進入了移動互聯網階段👩🦯,這時候移動端的發展場景也會大不一樣。也就是說📹,如果某一事物一開始就不存在✥,那麽跳過一些步驟有時會容易得多。

*本文經原作者授權,如需轉載請聯系授權並註明出處,采訪:潘琦🕕❤️,編輯:蔣騁👵🏽。